介護と仕事の両立に役立つ介護休業制度を知っていますか?

介護と仕事の両立に悩む人は少なくありません。これまで積み上げたキャリアや生きがい、経済的なことを考えると仕事は続けたいと思うのは当然です。それでも介護をしながら仕事は続けられるのかと不安もあります。介護と仕事の両立に役に立つ、介護休業制度というものがあるのはご存じですか?厚生労働省熊本労働局雇用環境・均等室の狭間美恵室長にお話を聞きました。

厚生労働省 熊本労働局

厚生労働省 熊本労働局雇用環境・均等室 室長

狭間 美恵 さん

介護と仕事の両立に役立つ介護休業制度を

知っていますか?

介護と仕事の両立に悩む人は少なくありません。これまで積み上げたキャリアや生きがい、経済的なことを考えると仕事は続けたいと思うのは当然です。それでも介護をしながら仕事は続けられるのかと不安もあります。介護と仕事の両立に役に立つ、介護休業制度というものがあるのはご存じですか?厚生労働省熊本労働局雇用環境・均等室の狭間美恵室長にお話を聞きました。

雇用環境・均等室 室長

狭間 美恵さん

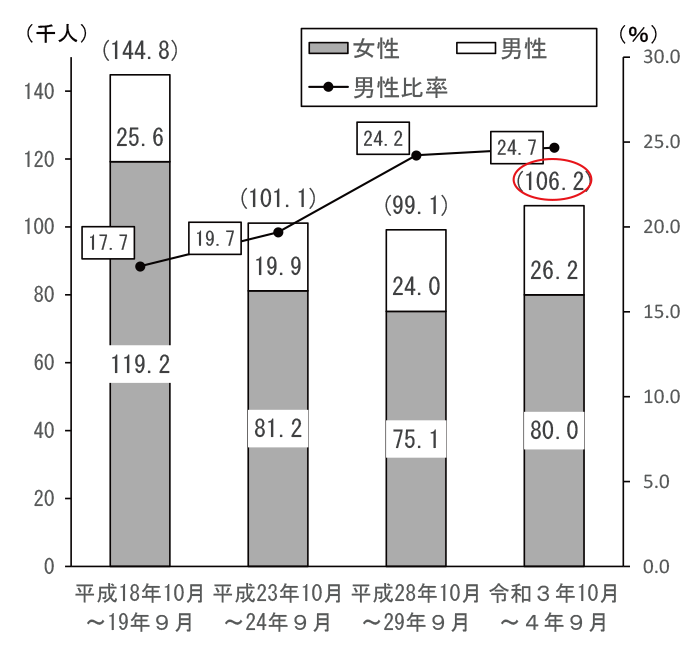

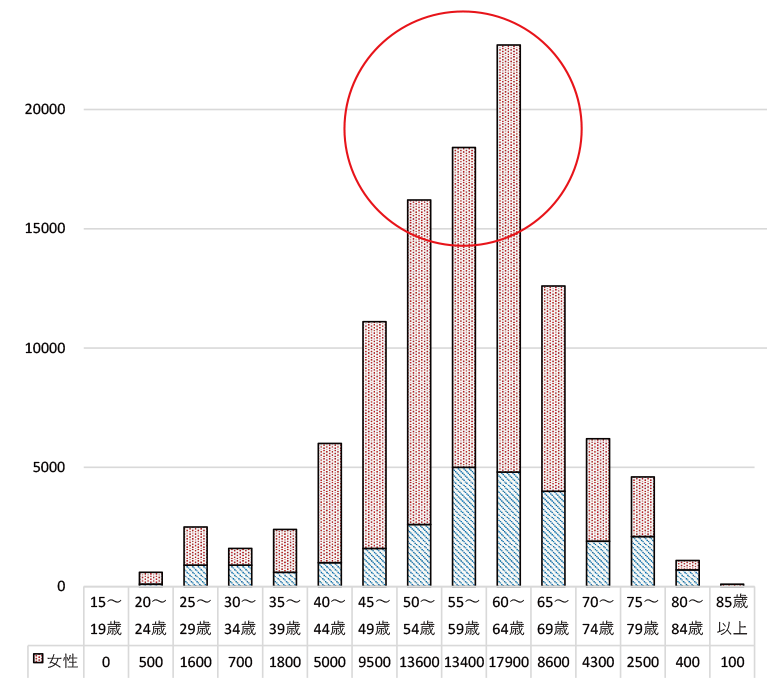

介護離職者は10万人越え

50~65歳、男性が増加傾向

家族の介護や看護を理由による離職者数の推移(グラフ1と2)を見てみると、離職者数は減少傾向にあるものの60歳以上の年齢層の増加等の影響により、令和3年は10万6千人となり増加しています。年齢別にみると50歳~64歳以下が多く、中でも男性の離職者が増えています。仕事を辞めるとそれまであった収入がなくなることに直面することになり、生活や将来のことも考えると仕事と介護を両立させたいと思う方は多いと思います。

介護離職を防ぐために整備されたのが『介護休業制度』です。介護のための休業や休暇、残業や深夜労働の制限、休業期間中の給与の補填などさまざまな支援制度があります。一部の条件を満たせば、パートや派遣などの方にも認められる制度です。

【出典】総務省「令和4年就業構造基本調査」令和3年10月~令和4年9月の離職者

休業や休暇、フレックスタイムなど

必要な支援を利用しながら両立

制度利用にあたって介護対象者となるのは、配偶者(事実婚も含む)や父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護が必要)となった場合です。常時介護を必要とする状態の判断基準はありますが、事業主は個々に応じて柔軟に運用することが求められています。

介護休業は対象家族1人につき通算93日まで休業でき、3回まで分割して取得することもできます。介護休暇に関しては、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得可能。これまでパートなど有期労働者は継続雇用期間6カ月以上という規定がありましたが、2025年4月よりその縛りは無くなり、週3日以上の所定労働があれば休暇は取れるようになりました(労使協定がある場合)。休暇は時間単位でも取得できるので、通院の付き添いや手続きなど短時間で済む場合は時間休を取ることができます。他にもフレックスタイム制や時差出勤などの「短時間勤務措置」、「残業の免除」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」「転勤に対する配慮」労働者から申請があれば対応しなければなりません。申請等があったことによる不利益取り扱いは禁止されています。

介護に直面したらまず勤務先に相談

一人で抱え込まず、制度や介護サービス利用も

家族に介護を必要とする人ができたら、まず勤務先に相談しましょう。そしてこれからの介護の見通しを立てながら、休業・休暇、あるいは短時間勤務の希望などを相談しましょう。一人で介護を抱え込まずに、他の制度や介護サービスなども利用することが大切です。各市町村や、地域包括センタ―、ケアマネジャーなどに相談して、どのような制度やサービスを利用するか決めていきましょう。介護休業中に給料が支給されない場合は、雇用保険の被保険者で一定の要件を満たせば、休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給されます。詳しくはハローワークにお尋ねください。

介護は長期に渡ることも多く、必ずしも状況が好転するわけではありません。自身のライフスタイルを大切にし、さまざまな支援制度を利用して仕事と介護を両立させる体制を整えることです。2025年4月より育児・介護休業法改正により、介護離職を防ぐために介護に直面した旨を申し出た労働者に対して、事業主は個別の介護休業の取得・介護両立支援制度の利用の意向確認を行うことが義務付けられました。事業所の規模には関係なく、1人以上雇用している場合は育児・介護休業法は適応されます。まずは勤務先に相談してください。それでも不明な点や不安なことがあれば、事業主側も含めいつでも厚生労働省熊本労働局雇用環境・均等室へ気軽にお尋ねください。

- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用は除く)

- パートやアルバイトなど有期労働者は、取得予定日から起算して、93日を経過する日から6カ月を経過するまで契約が満了すると決まってないこと

- 入社1年未満

- 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者

- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

- 労使協定とは事業者ごとの労働組合、あるいは労働者の代表者と事業主との協定

- 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

- 対象家族1人につき通算93日まで/3回まで分割可能

- 休業開始予定日の2週間前までに書面等により事業主に申出

- 労働者(日々雇用を除く)

- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

- 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで休暇の取得が可能

- 1日または時間帯で取得が可能

- 時間帯の取得が困難と認められる業務の場合は、労使協定の締結により、1日単位に限定することが可能

- 「その他の世話」とは対象家族の通院等の付き添い、介護サービス等を受けるための手続きの代行等のこと